儒道商道即人道-儒商君子观刍议/作者 曹方俊

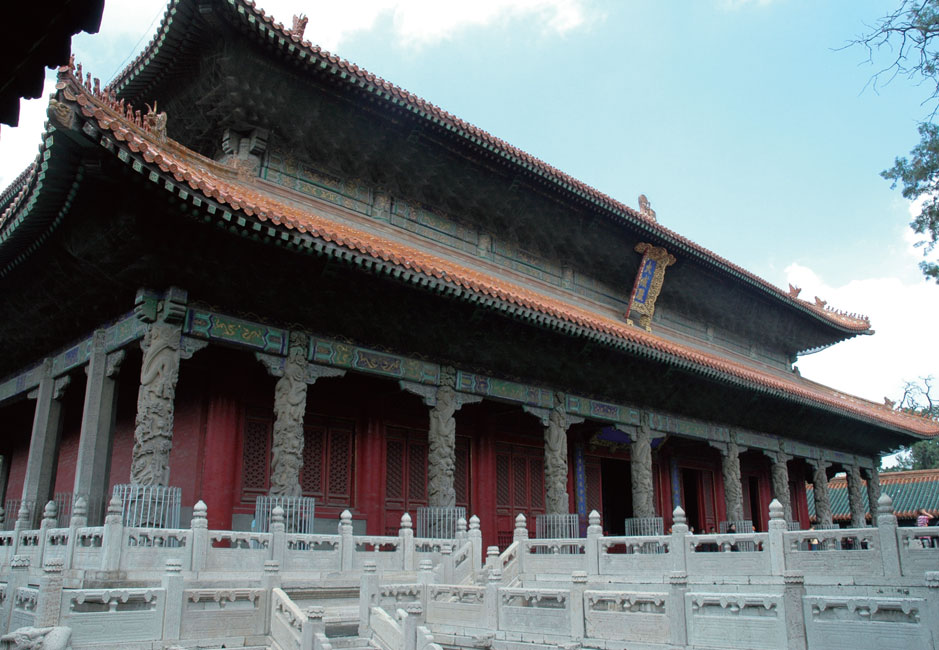

在孔子故里曲阜明故城正南门之上,清乾隆皇帝御笔题写了“万仞宫墙”四个大字。这四个字源出孔子的弟子子贡。《论语·子张》篇中载:“叔孙武叔语大夫于朝曰:‘子贡贤于仲尼。’子服景伯以告子贡。子贡曰:‘譬之宫墙,赐之墙也及肩,窥见室家之好。夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。得其门者或寡矣。夫子之云,不亦宜乎!’”有人认为子贡比孔子更贤能,子贡回答说,那是因为老师的道德学问好比数仞的宫墙,其高深是普通人所窥探不到的。一仞为七尺,子贡仅以及肩自比,可见其对老师孔子的敬崇,孔子死后,众弟子为其守丧三年,而后各自离开,独有子贡,结庐守墓六年方才不舍离去。至今,孔子墓前仍可见“子贡庐墓处”遗迹。作为孔子思想最为忠实的追随者与践行者,子贡还有一个十分显著的身份——儒商之祖。东汉王充在《论衡·知实》篇中记载:“子贡善居积, 意贵贱之期, 数得其时, 故货殖多, 富比陶朱。”子贡不只是富商, 还是一个卓越的社会活动家,《史记·货殖列传》称:“子贡结驷连骑, 束帛之币以聘享诸侯,所至, 国君无不分庭与之抗礼。”与各国诸侯以宾客之礼平起平坐,分庭而抗礼,足见其社会地位之高。亦商

亦儒的子贡在积极从事商业和社会政治活动的同时, 也时刻不忘利用雄厚的财力和特殊的身份推扬孔子及其儒家思想学说,“夫使孔子名布扬于天下者, 子贡先后之也”。

儒商的概念初现端倪始于先秦。春秋著名经济学家、政治家管子在当时提出“四民分业论”,按照职业分类将人民划分为士、农、工、商四类。此时的“商”作为社会基本分工之一,与士、农、工并无社会地位高低贵贱之别。人们根据工商业者的道德品格, 将道德高尚的商人称之为“诚贾”或“良商”。《管子·乘马》篇指出:“非诚贾不得食于贾。”即认为缺乏诚信的商人, 是没有资格从事商业活动的。《战国策·赵策》亦指出:“夫良商不与人争买卖之贾, 而谨司时。”品德高尚的商人从不与人斤斤计较买卖的价钱,而是善于观察和把握商机。

“诚”、“良”、“廉”这些富有道德意义的概念与“商”结合在了一起, 并且在某些商人那里也能自觉地把“儒”与“商”两种职业集于一身( 如子贡), 此时的“儒”、“商”相融相通, 成为“儒”与“商”的初步结合。然而,西汉以降, 基于巩固以农业为主体的自然经济及其政治统治, 历代封建统治者及其士大夫把“重农抑商”和“右儒左贾”的理念奉为金科玉律。他们粗暴地将儒者视为道德高尚、博学多才的君子, 而把商人说成是唯利是图、道德卑下的小人,“儒”与“商”成为截然对立的两个范畴。在“儒”、“商”严重分离与相斥的社会条件之下, 要把“儒”与“商”相结合, 提出“儒商”这一概念是不可能的。

中国封建社会步入明中叶后, 由于资本主义萌芽的产生和“西学东渐”的影响, 人们冲破“重农抑商”和“右儒左贾”的思想壁垒, 开始从“重农抑商”到“工商皆本”,从“四民相分”到“四民相混”的人生价值观念的转变。社会迅速商业化和道德的日益沦丧,也促使社会开始呼唤和强调士人,尤其是商贾的道德商业伦理,以重建以儒家价值观为基础的道德规范、商业伦理和商业精神,促进商业和社会的良性发展。

作为“四民之首”的士,是儒家君子人格的群体代表。余英时先生在其《士与中国文化》一书中指出, 士的基本精神, 就是“除了献身专业工作外, 同时还必须深切关怀着国家、社会以至世界上一切有关公共利害之事,而且这种关怀又必须超越个人( 包括个人所属的小团体)的私利之上” , 要“具有一种宗教承当精神”。对于这种宗教承当精神, 余英时先生解释为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”、“以天下为己任”的社会责任感。站在这个层次上来理解儒商, 儒商便是商人的理想人格追求。

孔子之前,“君子”是单独针对上层统治者与贵族男子的称谓,在孔子赋予其道德内涵之后,“君子”“小人”之分不再局限于地位尊卑之别,“道德”成为辨别两者的重要标准。“君子”所代表的道德理想和他的社会身份之间没有了必然的关系,相反,“德”的普遍性可以超越“位”的特殊性。孔子曾自谦说:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧, 智者不惑, 勇者不俱。”“智、仁、勇”被称为儒家三达德,是成就儒家君子理想的三要素。战国“治生之祖”白圭在“三达德”基础之上,列出为商四德——智、勇、仁、强,即一名成功的商人须具备的四种基本素质能力。在白圭看来,“其智不足与权变,勇不足以决断, 仁不能以取予, 强不能有所守, 虽欲学吾术, 终不告之矣”。作为古代杰出的商人及商业理论家,白圭将儒家关于君子人格的三大要素纳入商人的人格素质当中,充分体现出我国古代商人对儒家伦理道德的自觉认同, 儒家所倡导的君子人格亦即是商人所追求的理想人格。

“士商异业而同道”,儒商与君子具有内在的一致性, 这种一致性就在于儒家的伦理道德为他们提供了共同的理想与追求, 他们都在“仁”的境界里取得了人生价值的实现。理想人格实际上反映了在一定社会历史条件下人们的利益和希冀, 它使特定的人在实践活动中以此作为方向、灵魂、精神支柱, 从而对他们的人生目的与归宿产生规范与引导作用。儒商作为商人的理想人格,其实就是一个由良贾到义贾最后至儒商的逐步提升过程。

中国传统商人认同儒家文化出于安身立命的需要,同时亦坚信“虽终日作买卖, 不害其为圣贤”的道理。试想,如果人人都选择背离基本规范的不诚实和不负责任的行为, 那么, 基本的交换关系就不能建立, 一个有活力的经济基础将不复存在。中国古代商人认识到了商业伦理对经商这一经济行为的重要意义, 自觉从儒家文化中汲取道德的启示, 把“克勤于邦, 克俭于家”、“天道不欺”、“诚生德业” , 作为自己经商的训诫。在这种思想的影响下, 我国近代晋商之俭, 徽商之诚, 天下闻名。

以道德为核心的儒家君子人格也将成为现代儒商的生存之本。正所谓“德者, 得也”, 有德者既可内得于己,又能外得于人。只有拥有了高尚的道德, 并付诸于实际,才能得到人们的认可, 从而才能获得物质的利益。松下电器创始人松下幸之助作为一名杰出的现代儒商, 就曾提出“德为事业之根本”, 在他看来,作为一名现代儒商,不仅仅是一个经济人, 更应是一个道德人。事“商业”必须先修“德业” , 一个无德的商人, 即便侥幸获得一时之利,终究也将会被同业所厌弃,终将会被市场淘汰。

作者简介:曹方俊,男,汉族,大学文化,1952 年12 月24 日生于山东曲阜。1971 年参加工作,2013 年2 月退休。曾任中共曲阜市委副书记,中国孔子研究院副院长。曲阜东方儒商文化院名誉院长。

相关推荐

Tges